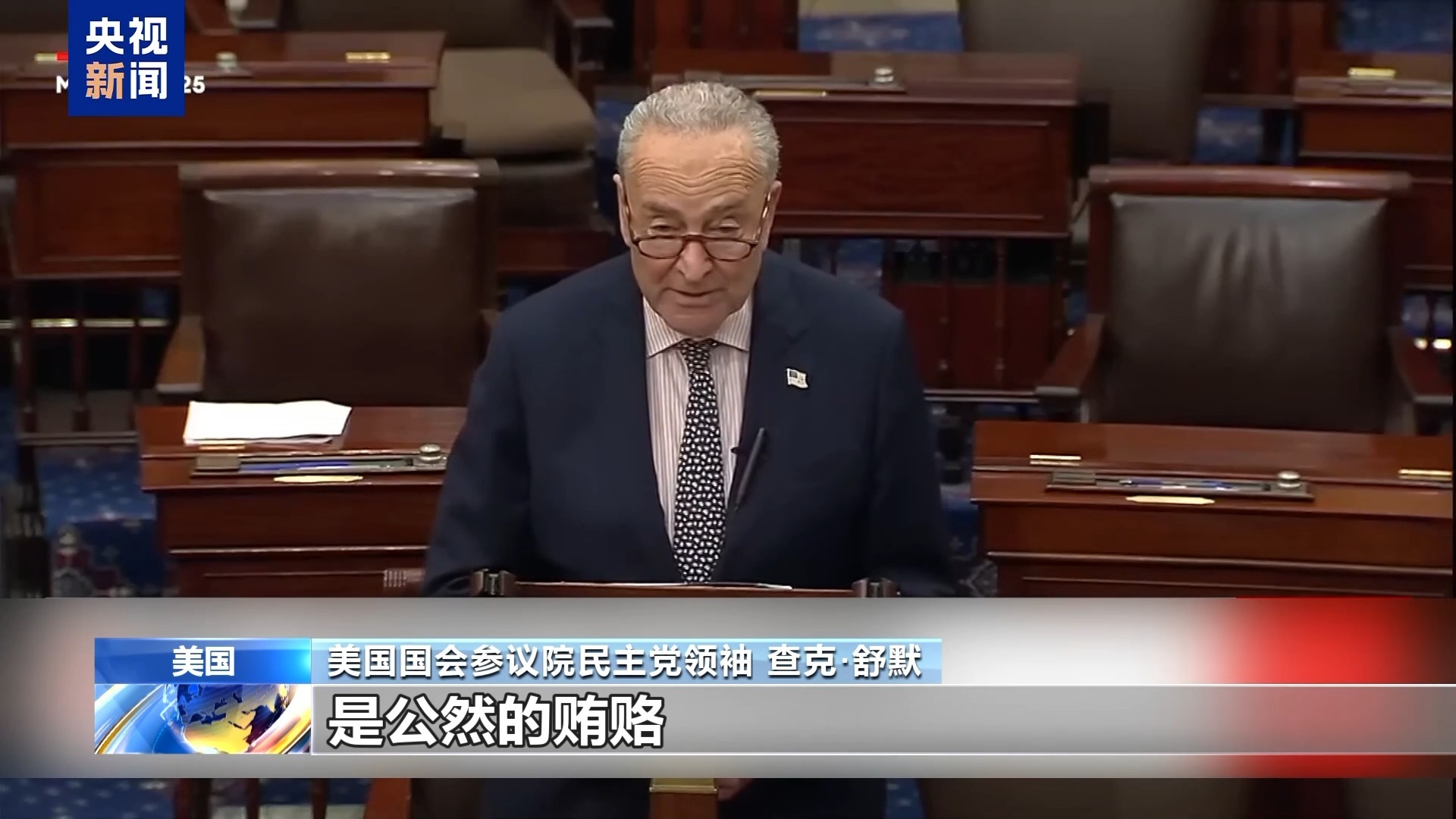

11月12日,乌云吉日嘎拉在苏尼特右旗埃伦努尔州苏木吉胡朗图嘎查赛因巴特尔边境站“送欢乐、送文明”土著服务活动中表演莫里努曲尔。内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗的辽阔草丛中,在妖怪的清晨里,传来马头琴轻柔的叫声。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。一个冬天的早晨,他和队员们把乐器、音箱装进流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托尔边防站,为这里的边防官兵和工作人员表演文艺节目。 68年前的冬天,C中国第一个乌兰牧骑就诞生在苏尼特右旗。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想在我的牧民朋友身上展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从马帮到流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑人始终坚守在草丛深处,播种在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社PageBreak 摄 11月12日,边防官兵在锡林郭勒盟的辽阔草丛中观看苏尼特右旗赛因巴特尔边防站的演出,清晨马头琴轻柔的呐喊声。乌云·吉日嘎拉整理好琴弦,为新一天的演奏做准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。一个冬日的早晨,他和队员们把乐器、音箱装进流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托边防站,为这里的边防官兵和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国的杉树圣乌兰牧其出生于苏尼特右旗。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。那时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到牧区边疆的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是夜右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从马帮到流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑的成员始终坚守在草丛深处,播种着他在牧羊人的心中播下文学艺术的种子,在孩子们的心中播下新的希望。新华社记者 马金瑞 分页 11月12日,乌云吉日嘎拉在下乡演出的公交车上向其他演员展示了自己的音乐演技。内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗的辽阔草丛中,在妖怪的清晨里,传来马头琴轻柔的叫声。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。冬日的清晨,他和团队成员将乐器和音箱装上移动舞台车,乘车前往数百公里外的赛音巴托尔边境站,为这里的边防人员和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大山,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从大篷车到移动舞台车一代又一代,乌兰牧骑成员始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社图片分页11月13日,在内蒙古苏尼特右旗第五主校,在内蒙古苏尼特右旗的茫茫草丛中,清晨,悠扬的马头琴声在向怪物鸣叫。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。冬日的清晨,他和团队成员将乐器和音箱装进流动舞台车,驶向上海。赛因巴特尔边防站,一百公里不远的地方,还为这里的边防卫兵和工作人员表演了文艺节目。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,暗示着他们是商队,将演出运送到边境牧区的蒙古包。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。来自卡拉夫伴随着流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑人始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社记者 马金瑞 分页 11月12日,乌兰牧旗演员在苏尼特右旗恩努尔苏木居朗图嘎查下车。内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗的辽阔草丛中,在妖怪的清晨里,传来马头琴轻柔的叫声。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。一个冬天的早晨,他和kanthat团队的成员把乐器和音箱装到了乘坐流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托边防站,为这里的边防官兵和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰牧骑的故事。从大篷车到流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑人始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社记者 马金瑞 摄 11月12日,乌兰木骑的演员们换上戏服,登上下乡大巴,在蒙古国锡林郭勒盟的辽阔草地上演出。晨雾中马头琴轻声呐喊。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。一个冬日的早晨,他和团队成员装上乐器。演讲稿和音箱装进流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托边防站,为这里的边防人员和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,将演出运送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里下乡演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从马帮到流动舞台车,从一个时代到另一个时代,乌兰牧骑的成员始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社记者马金瑞摄分页11月11日,苏尼特右旗,埃斯尼莱在练习室里说道。内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗的辽阔草丛中,在妖怪的清晨里,传来马头琴轻柔的叫声。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。在初冬时节当天早上,他和队员们把乐器、音箱装上流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托边防站,为这里的边防人员和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市上学,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。喜欢每天,他不仅到农村去队里表演,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从大篷车到流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑人始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社图片分页11月13日,苏尼特右旗,乌兰木骑的演员们正在外面排练。内蒙古苏尼特右旗的茫茫草丛中,悠扬的马头琴声在妖怪的早晨呼喊着。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日阿拉说。一个冬日的早晨,他和队员们把乐器、音箱装进流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托边防站,为这里的边防官兵和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼尔说e.现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从马帮到流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑的成员始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社记者 马金瑞 摄 11月13日,在苏尼特右旗第五小学,乌云吉日嘎拉教孩子们弹马头琴。内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗的辽阔草丛中,在妖怪的清晨里,传来马头琴轻柔的叫声。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手和呼麦演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍及7苏木和58嘎奇横幅中的一个。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。一个冬天的早晨,他和团队的哥们儿把乐器、音箱装进流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托尔边防站,为这里的边防官兵和工作人员表演文艺节目。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。那时,演员们骑着马,拉着商队来表演节日。眺望牧区边界的蒙古包入口。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了去了大城市,但我选择了草原。 “我是工作人员的儿子,我想把我的舞蹈表演给我的牧民朋友们看。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到农村去队里表演,还经常去小学教孩子们跳舞,讲述乌兰牧骑的故事。从马帮到移动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑成员始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在心中种下新的希望。新华社PageBreak 11月13日,内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗第五小学,艾斯尼勒教孩子们表演内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗的舞蹈动作,悠扬的马头琴声在晨妖中巧妙地编排琴弦,为新一天的表演做好准备。旗队的乌兰木奇,他已经在队伍里工作了13年,游历了旗队的7苏木和58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。一个冬日的早晨,他和队员们把乐器、音箱装进流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托边防站,为这里的边防官兵和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”是蒙古语“南干”的意思,“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,我是乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从马帮到流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑的成员始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社记者 马金瑞 摄

11月12日,乌云吉日嘎拉在苏尼特右旗埃伦努尔州苏木吉胡朗图嘎查赛因巴特尔边境站“送欢乐、送文明”土著服务活动中表演莫里努曲尔。内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗的辽阔草丛中,在妖怪的清晨里,传来马头琴轻柔的叫声。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。一个冬天的早晨,他和队员们把乐器、音箱装进流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托尔边防站,为这里的边防官兵和工作人员表演文艺节目。 68年前的冬天,C中国第一个乌兰牧骑就诞生在苏尼特右旗。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想在我的牧民朋友身上展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从马帮到流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑人始终坚守在草丛深处,播种在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社PageBreak 摄 11月12日,边防官兵在锡林郭勒盟的辽阔草丛中观看苏尼特右旗赛因巴特尔边防站的演出,清晨马头琴轻柔的呐喊声。乌云·吉日嘎拉整理好琴弦,为新一天的演奏做准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。一个冬日的早晨,他和队员们把乐器、音箱装进流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托边防站,为这里的边防官兵和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国的杉树圣乌兰牧其出生于苏尼特右旗。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。那时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到牧区边疆的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是夜右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从马帮到流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑的成员始终坚守在草丛深处,播种着他在牧羊人的心中播下文学艺术的种子,在孩子们的心中播下新的希望。新华社记者 马金瑞 分页 11月12日,乌云吉日嘎拉在下乡演出的公交车上向其他演员展示了自己的音乐演技。内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗的辽阔草丛中,在妖怪的清晨里,传来马头琴轻柔的叫声。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。冬日的清晨,他和团队成员将乐器和音箱装上移动舞台车,乘车前往数百公里外的赛音巴托尔边境站,为这里的边防人员和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大山,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从大篷车到移动舞台车一代又一代,乌兰牧骑成员始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社图片分页11月13日,在内蒙古苏尼特右旗第五主校,在内蒙古苏尼特右旗的茫茫草丛中,清晨,悠扬的马头琴声在向怪物鸣叫。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。冬日的清晨,他和团队成员将乐器和音箱装进流动舞台车,驶向上海。赛因巴特尔边防站,一百公里不远的地方,还为这里的边防卫兵和工作人员表演了文艺节目。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,暗示着他们是商队,将演出运送到边境牧区的蒙古包。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。来自卡拉夫伴随着流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑人始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社记者 马金瑞 分页 11月12日,乌兰牧旗演员在苏尼特右旗恩努尔苏木居朗图嘎查下车。内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗的辽阔草丛中,在妖怪的清晨里,传来马头琴轻柔的叫声。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。一个冬天的早晨,他和kanthat团队的成员把乐器和音箱装到了乘坐流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托边防站,为这里的边防官兵和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰牧骑的故事。从大篷车到流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑人始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社记者 马金瑞 摄 11月12日,乌兰木骑的演员们换上戏服,登上下乡大巴,在蒙古国锡林郭勒盟的辽阔草地上演出。晨雾中马头琴轻声呐喊。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。一个冬日的早晨,他和团队成员装上乐器。演讲稿和音箱装进流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托边防站,为这里的边防人员和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,将演出运送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里下乡演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从马帮到流动舞台车,从一个时代到另一个时代,乌兰牧骑的成员始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社记者马金瑞摄分页11月11日,苏尼特右旗,埃斯尼莱在练习室里说道。内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗的辽阔草丛中,在妖怪的清晨里,传来马头琴轻柔的叫声。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。在初冬时节当天早上,他和队员们把乐器、音箱装上流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托边防站,为这里的边防人员和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市上学,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。喜欢每天,他不仅到农村去队里表演,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从大篷车到流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑人始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社图片分页11月13日,苏尼特右旗,乌兰木骑的演员们正在外面排练。内蒙古苏尼特右旗的茫茫草丛中,悠扬的马头琴声在妖怪的早晨呼喊着。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手、呼买演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍布旗内的7苏木、58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日阿拉说。一个冬日的早晨,他和队员们把乐器、音箱装进流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托边防站,为这里的边防官兵和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼尔说e.现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从马帮到流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑的成员始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社记者 马金瑞 摄 11月13日,在苏尼特右旗第五小学,乌云吉日嘎拉教孩子们弹马头琴。内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗的辽阔草丛中,在妖怪的清晨里,传来马头琴轻柔的叫声。乌云·吉日嘎拉熟练地整理好琴弦,为新一天的演奏做好准备。作为苏尼特右旗《乌兰木骑》中的马头琴手和呼麦演员,他已经与团队合作了13年,足迹遍及7苏木和58嘎奇横幅中的一个。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。一个冬天的早晨,他和团队的哥们儿把乐器、音箱装进流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托尔边防站,为这里的边防官兵和工作人员表演文艺节目。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”蒙古语意为“红芽”。那时,演员们骑着马,拉着商队来表演节日。眺望牧区边界的蒙古包入口。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,成为乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了去了大城市,但我选择了草原。 “我是工作人员的儿子,我想把我的舞蹈表演给我的牧民朋友们看。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到农村去队里表演,还经常去小学教孩子们跳舞,讲述乌兰牧骑的故事。从马帮到移动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑成员始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在心中种下新的希望。新华社PageBreak 11月13日,内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗第五小学,艾斯尼勒教孩子们表演内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗的舞蹈动作,悠扬的马头琴声在晨妖中巧妙地编排琴弦,为新一天的表演做好准备。旗队的乌兰木奇,他已经在队伍里工作了13年,游历了旗队的7苏木和58嘎查。 “只要有工作人员,就有我们的舞台。”乌云吉日嘎拉说道。一个冬日的早晨,他和队员们把乐器、音箱装进流动舞台车,开往数百公里外的赛因巴托边防站,为这里的边防官兵和工作人员进行文艺演出。 68年前的冬天,中国第一个乌兰牧骑在苏尼特右旗诞生。 “乌兰牧其”是蒙古语“南干”的意思,“红芽”。当时,演员们骑着马,拉着商队,把演出送到边境牧区的蒙古包里。如今,一代代演员从前辈手中接过旗帜,传承着“红灯轻骑兵”的使命。在这个群体中,生长着一群“芽”。艾斯尼勒是苏尼特右旗乌兰牧其最年轻的舞者。大学毕业后,他来到草原,我是乌兰牧骑的一员。 “我的很多同学都去了大城市,但我选择了草原。我是一名工作人员的儿子,我想向我的牧民朋友展示我的舞蹈。”埃斯尼勒说。现在,他不仅到队里去农村演出,还经常去小学教孩子们跳舞,讲乌兰木骑的故事。从马帮到流动舞台车,一代又一代,乌兰牧骑的成员始终坚守在草丛深处,在牧民心中播下文学艺术的种子,在孩子们心中种下新的希望。新华社记者 马金瑞 摄

推荐文章

推荐文章